Per molte persone è un luogo sconosciuto, per altre è conosciuto per quell’aria selvaggia che lo distingue, per altre ancora è un semplice presidio militare isolato dal resto del mondo, tanto da meritarsi l’appellativo di Alcatraz.

Macomer è una cittadina in provincia di Nuoro, sul versante centro-occidentale della Sardegna: 10.000 abitanti, poco meno di seicento metri di altitudine, e una forte escursione termica fra le ore del giorno e quelle della notte. Difficile immaginarlo come luogo dove trascorrere una vacanza, se non altro perché la Sardegna è ricca di località ad alta vocazione turistica, nemmeno troppo distanti da lì.

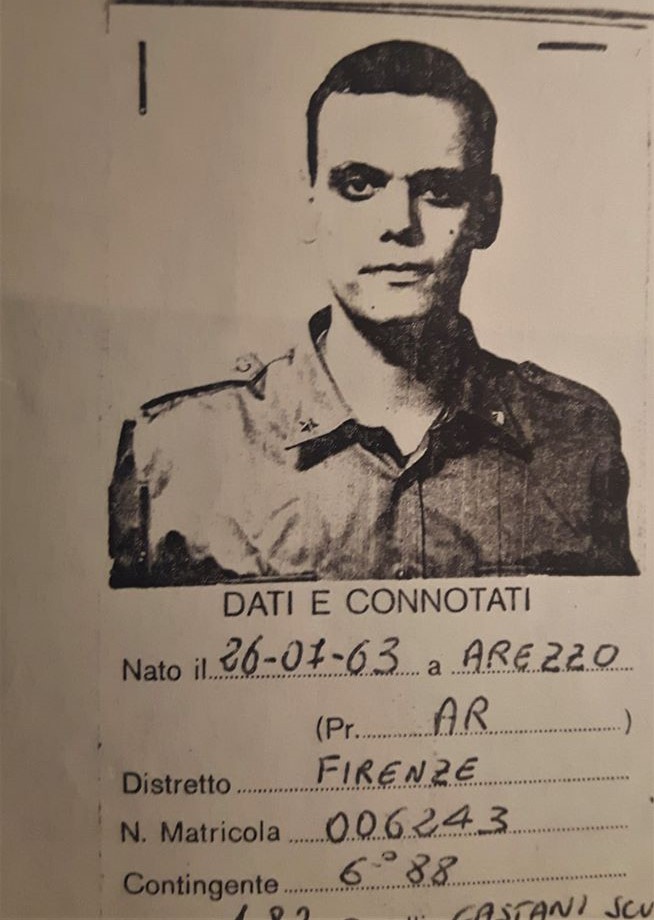

Fino al giugno 1988 ne ignoravo l’esistenza e fu quando seppi che sarebbe stata la mia prima destinazione per il servizio di leva (Car) che aprii lo sguardo verso quel territorio. Stavo per compiere 25 anni e, pur avendo a disposizione un ulteriore anno di rinvio per motivi di studio, avevo preferito anticipare la chiamata alle armi, ripromettendomi di completare la tesi durante i mesi in divisa.

L’arrivo a Macomer aveva un retroscena. Nel giugno 1987, Arezzo aveva ospitato i campionati mondiali militari di calcio, che l’Italia aveva vinto in scioltezza, superando in finale la Germania per 2-0.

Il loro svolgimento mi aveva comportato un impegno notevole, ben oltre il normale orario di redazione, proprio per la necessità di seguire regolarmente la squadra azzurra e le principali partite di quelle avversarie. Non solo, dunque, le semplici telecronache, ma una lunga serie di servizi dai luoghi del ritiro di tutte le formazioni, e sempre con un occhio di riguardo verso gli alti ufficiali dell’esercito italiano.

In quei giorni, lo stadio di Arezzo era diventato un’appendice dello Stato maggiore dell’esercito, per la presenza di molti graduati al seguito delle squadre, e per il piacevole coinvolgimento anche degli altri corpi militari.

Fu un lavoro di quindici giorni che non passò inosservato. Appena conclusa la finale, mentre riponevo i miei appunti nella valigetta per tornare verso casa, fui avvicinato dal generale Massimo Innamorati, responsabile delle attività sportive dell’esercito, il quale mi domandò che cosa facessi nella vita e in quale posizione fossi per il servizio di leva. «Sono studente universitario, signor generale, devo ancora farlo». «Abbiamo visto il lavoro che ha svolto; me ne compiaccio. Anche noi a Roma, in via XX Settembre, abbiamo un ufficio stampa. Teniamoci in contatto e mi faccia sapere».

Verso la divisa

Devo ammettere di non avere mai provato disagio alla prospettiva di servire lo Stato, forse perché mio nonno, colonnello dell’esercito, mi aveva inconsapevolmente trasmesso un certo rispetto per le uniformi militari. E tuttavia, la prospettiva di abbinare la chiamata alle armi alla mia passione per il giornalismo, e perlopiù a Roma, la considerai subito un’occasione da non perdere.

Tutto andò come previsto. Seppi poi che Macomer era il luogo di addestramento prescelto per molti di coloro che sarebbero stati destinati nella capitale e, quando venni a conoscenza del nome della località, leggendola sulle bacheche del distretto militare di Firenze, capii subito che la segnalazione del generale aveva funzionato.

In volo vero l’isola

Partii da Arezzo il 18 agosto 1988, mi tolsi lo sfizio di compiere il viaggio di andata in aereo, da Pisa a Olbia. E poi in treno, tagliando la Sardegna da Oriente a Occidente, da nord a sud. Fu un tragitto che mi sembrò interminabile e ricordo ancora lo stupore provato nel vedere l’alba dai finestrini e l’immagine dei nuraghi illuminati dal sole.

I 30 giorni di Car passarono senza troppi problemi, a parte qualche inevitabile frizione che faceva parte integrante della vita di caserma. Mi sentivo come se fossi in un film, consapevole che l’unico modo per andare avanti era quello di rispettare poche ed elementari regole. Era agosto e la stagione ci agevolava. Le difficoltà iniziali furono superate. Ero bene allenato – 1,84 x 76 chili di peso – e questo mi consentiva di marciare tutti i giorni con regolarità e senza risparmiarmi nemmeno nei servizi. Le libere uscite erano limitate: la sera, dopo le 18, ci capitava di andare nel centro di Macomer, distante oltre un chilometro, ma senza trovare nulla di straordinario. Cosicché preferivamo rimanere in caserma, magari portando in camerata il cibo acquistato nei negozi di alimentari più vicini a noi.

Dopo avere marciato senza sosta per diversi giorni, prendemmo confidenza con l’uso delle armi. Avevamo in dotazione due modelli di fucili che molte generazioni hanno potuto utilizzare: Fal e Garand. Erano due armi un po’ diverse l’una dall’altra che, tuttavia, ci permisero di prendere familiarità con lo sparo e con il poligono di tiro.

Abbiamo un cecchino!

E fu proprio al poligono di tiro, sulla catena montuosa del Marghine, che conservo uno dei ricordi più suggestivi di quell’esperienza in Sardegna. La struttura era collocata in posizione isolata e il rumore degli spari rimbombava da un vallone all’altro con un’eco impressionante. Fui l’ultimo a sparare, quando ormai molti colleghi avevano ripreso il camion per rientrare in caserma e quando il sole stava tramontando. Avevo dietro di me il comandante Ottaviani, un ascolano trapiantato in Sardegna, il quale seguì la mia performance con particolare attenzione. Silenzio totale intorno, la voce del capitano che mi dava indicazioni e i pochi commilitoni rimasti in zona che stavano riponendo le loro armi e ci seguivano distrattamente. Non so se per fortuna, o per precisione nella mira, fatto sta che l’esito dei tiri al bersaglio fu sorprendente: obiettivo centrato diciannove volte su venti.

«Abbiamo un cecchino», esclamò il capitano, e ricordo ancora la sensazione di grande leggerezza che provai appena riconsegnai entrambi i fucili.

L’esito della performance fu così apprezzata da garantirmi una piccola licenza di tre giorni, trascorsa con un collega commilitone nel golfo dell’Asinara. Partimmo in treno alla volta di Porto Torres e lo facemmo con la consapevolezza che il periodo di Car stava ormai terminando.

Furono tre giorni piacevolissimi, a spasso per Stintino, Palmadula e Porto Torres, che rappresentarono un momentaneo ritorno alla vita civile, senza le limitazioni imposte da quella militare.

Commisi, però, un piccolo errore. Forse perché eccitato dalla situazione, mi dimenticai di telefonare a casa per avvertire i miei familiari, ai quali, comunque, telefonavo di rado e solo in caso di necessità.

Fatto sta che il mancato contatto telefonico, li mandò in ambasce. Riuscii a riparlare con loro solo dopo quattro giorni, senza non poche peripezie, le quali avevano perfino coinvolto gli stessi carabinieri di Macomer, i quali avevano chiesto informazioni al tenente colonnello comandante del battaglione. D’altronde, i cellulari non esistevano. Mi fu concessa la buona fede e tutto finì senza conseguenze.

Ripartimmo da Macomer a settembre inoltrato, qualche giorno dopo la cerimonia del giuramento, e lasciammo la Sardegna alla volta di Roma, prendendo il traghetto da Olbia a Civitavecchia. Che cosa ricordo di quei trenta giorni? Sono passati tanti anni. So che Macomer è cambiata. La caserma, che allora era in posizione isolata, alla periferia della cittadina, è oggi ricompresa nella zona moderna. Ognuno dei commilitoni di allora ha preso la sua strada, c’è chi avrà avuto fortuna e chi no. Eppure non ho un brutto ricordo. Forse perché seppi prendere quell’esperienza con lo spirito giusto.